नेपाल में 17 साल में 14 बार बदली सरकार… पड़ोसी मुल्क में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर जारी – gen z protest nepal unstable politics after monarchy timeline ntc

नेपाल… अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है. हिमालय की चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि गुस्से का लावा भी उबल रहा है. राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, नारे और पत्थरों की गूंज है. सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे ‘Gen Z आंदोलन’ का नाम दिया गया है.

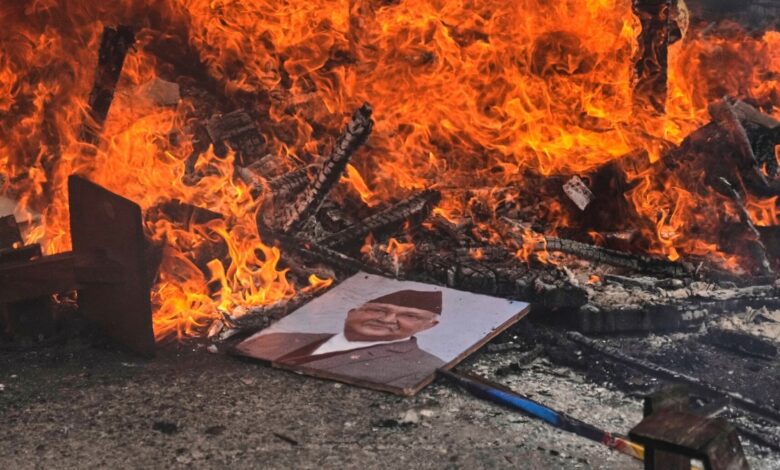

राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं. युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है, जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है.

लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है. नेपाल की राजनीति मानो अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है, जहां से निकलना पिछले 17 सालों में किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया. यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है. कारण, 2008 में राजतंत्र के खात्मे के बाद लोकतंत्र का सूरज जरूर निकला, मगर राजनीतिक स्थिरता अब तक मृगतृष्णा ही बनी हुई है. इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते-जाते देखा है.

माओवादी नेता प्रचंड हों या शेर बहादुर देउबा, मधेसी आंदोलन से उपजे नए नेता हों या फिर खुद केपी शर्मा ओली. कभी विश्वासघात ने, कभी गठबंधन की जंग ने और कभी जनता के गुस्से ने प्रधानमंत्रियों को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया. हर चेहरा सत्ता में आया, लेकिन स्थिरता लाने में नाकाम रहा. औसतन हर 14-15 महीने में नेपाल के लोगों को एक नया प्रधानमंत्री मिला. यह आंकड़ा सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता का परिचायक नहीं, बल्कि नेपाल की अपूर्ण लोकतांत्रिक यात्रा और सत्ता संघर्ष का आईना भी है.

एक बार फिर काठमांडू की गलियों में गुस्से की आग भड़क रही है और संसद भवन को छात्रों ने घेर लिया है. चर्चा है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके केपी ओली कभी भी देश छोड़ सकते हैं. ऐसे में एक बार फिर नेपाल से लेकर दुनियाभर के लोगों के मन में सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर कभी थमेगा?

यह भी पढ़ें: अमेरिका बनाम चीन का नया अखाड़ा बना नेपाल? अस्थिरता की चपेट में भारत का एक और पड़ोसी मुल्क

लोकतंत्र की शुरुआत और बड़ी उम्मीदें

नेपाल ने 2006 में राजशाही के खिलाफ जनआंदोलन देखा. इसके बाद 2008 में राजशाही का अंत हुआ और नेपाल को गणराज्य घोषित किया गया. जनता ने सोचा कि अब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा. दलों ने वादे किए कि गरीबी घटेगी, रोजगार मिलेगा, बुनियादी ढांचा सुधरेगा और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनेंगे. लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट निकली. लोकतंत्र की गाड़ी शुरुआत से ही दलों की खींचतान में फंस गई. हर राजनीतिक दल सत्ता में हिस्सेदारी चाहता था, और प्रधानमंत्री की कुर्सी ‘सत्ता संतुलन’ का औजार बन गई.

इसका नतीजा यह हुआ कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई. घपले, घोटालों के चलते अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है. यही कारण है कि जिस राजशाही को हटाने के लिए कभी आंदोलन हुए थे, अब लोग उसी को ज्यादा बेहतर मानने लगे हैं. राजशाही को फिर से लगाए जाने की मांग समय-समय पर उठती रही है.

नेपाल में पिछले 17 साल की सरकारों का उतार-चढ़ाव

1. पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ (अगस्त 2008-मई 2009)

नेपाल में राजतंत्र के अंत के बाद लोकतंत्र की नई शुरुआत हुई और माओवादी नेता प्रचंड पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने. उन्होंने शांति प्रक्रिया और नई व्यवस्था की नींव रखने की कोशिश की, लेकिन सेना प्रमुख की नियुक्ति और राष्ट्रपति रामबरन यादव से टकराव ने उनकी सरकार को अस्थिर कर दिया. सिर्फ नौ महीने बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और लोकतंत्र का पहला अध्याय अधूरा रह गया.

2. माधव कुमार नेपाल (मई 2009-फरवरी 2011)

प्रचंड के इस्तीफे के बाद UML नेता माधव कुमार नेपाल सत्ता में आए. यह सरकार गठबंधन पर टिकी रही और संविधान बनाने का सबसे बड़ा वादा किया. मगर राजनीतिक असहमति, दलों की आपसी खींचतान और जनता के बढ़ते दबाव के बीच ये सरकार अपनी दिशा खो बैठी और लगभग डेढ़ साल बाद गिर गई.

3. झलनाथ खनाल (फरवरी 2011-अगस्त 2011)

झलनाथ खनाल भी UML के नेता थे और समझौते के तहत प्रधानमंत्री बने. लेकिन उनकी सरकार महज 6 महीने ही चल पाई क्योंकि गठबंधन के भीतर भरोसे की कमी और संवैधानिक मसलों पर सहमति न बन पाने से वे असफल साबित हुए. उनकी विदाई ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि नेपाल की राजनीति बेहद अस्थिर राह पर बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: नेपाल के तख्तापलट में Gen-Z के रोल पर हमें क्यों हैरान नहीं होना चाहिए!

4. बाबुराम भट्टाराई (अगस्त 2011-मार्च 2013)

माओवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता बाबुराम भट्टाराई ने सत्ता संभाली. उन्हें एक पढ़े-लिखे और विजनरी नेता के तौर पर देखा गया और उम्मीद थी कि संविधान निर्माण आगे बढ़ेगा. लेकिन संसद में असहमतियां और चुनाव न हो पाने के कारण 2013 में संसद भंग करनी पड़ी. उनका कार्यकाल भी जनता की उम्मीदों को अधूरा छोड़ गया.

5. खिल राज रेग्मी (मार्च 2013-फरवरी 2014)

इस दौर में राजनीतिक गतिरोध इतना गहरा गया कि मुख्य न्यायाधीश खिल राज रेग्मी को ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया. उनका काम सिर्फ चुनाव करवाना था और उन्होंने वैसा ही किया. यह एक तरह से नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा उदाहरण था कि न्यायपालिका को सरकार चलाने की भूमिका निभानी पड़ी.

6. सुशील कोइराला (फरवरी 2014-अक्टूबर 2015)

नेपाली कांग्रेस के शांत और सादगीपूर्ण नेता सुशील कोइराला सत्ता में आए. उनके कार्यकाल में 2015 का भयानक भूकंप आया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और देश खंडहर में तब्दील हो गया. इसके बावजूद उन्होंने नए संविधान को पारित करवाकर एक ऐतिहासिक काम किया. लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं और गठबंधन राजनीति ने उन्हें लंबे समय तक टिकने नहीं दिया.

7. के. पी. शर्मा ओली (अक्टूबर 2015-अगस्त 2016)

ओली पहली बार प्रधानमंत्री बने और भारत की नाकेबंदी तथा मधेसी आंदोलन के बीच उन्होंने चीन की ओर झुकाव दिखाया. इस वजह से उन्हें एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता माना गया. लेकिन गठबंधन सहयोगियों से रिश्ते बिगड़ने लगे और लगभग 10 महीने बाद ही सरकार गिर गई.

8. प्रचंड (अगस्त 2016-जून 2017)

प्रचंड दूसरी बार सत्ता में लौटे. इस बार उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए शेर बहादुर देउबा से समझौता किया और तय किया कि 9 महीने बाद वे पद छोड़ देंगे. उन्होंने वही किया और सरकार सौंप दी. उनका यह कार्यकाल ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन सत्ता परिवर्तन की मिसाल जरूर बन गया.

9. शेर बहादुर देउबा (जून 2017-फरवरी 2018)

देउबा 2017 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने और उनका मुख्य उद्देश्य चुनाव करवाना था. चुनाव करवाए भी गए, लेकिन नीतिगत मामलों में उनकी सरकार बेहद कमजोर साबित हुई. उनके कार्यकाल को एक ‘ट्रांजिशन पीरियड’ के रूप में ही याद किया जाता है.

10. ओली (फरवरी 2018-मई 2021)

ओली दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई. शुरुआत में वे बहुत मजबूत दिखे और नेपाल के पहले स्थिर नेता बनने का सपना जगा. लेकिन पार्टी में गुटबाजी, संसद भंग करने के विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उनकी पकड़ ढीली कर दी. अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

11. ओली (मई 2021-जुलाई 2021)

तीसरी बार वे अल्पमत में प्रधानमंत्री बने. यह कार्यकाल महज दो महीने का रहा. सुप्रीम कोर्ट ने उनके कदमों को असंवैधानिक करार दिया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा.

12. देउबा (जुलाई 2021-दिसंबर 2022)

देउबा एक बार फिर प्रधानमंत्री बने. कोरोना महामारी और आर्थिक चुनौतियों से उनका कार्यकाल गुजरता रहा. गठबंधन की मजबूरी और सत्ता में साझेदारी के कारण वे बड़े सुधार नहीं कर पाए.

13. प्रचंड (दिसंबर 2022-जुलाई 2024)

प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए बार-बार गठबंधन बदले. नतीजा यह रहा कि उनकी सरकार जनता और संसद दोनों का भरोसा खो बैठी और लगभग डेढ़ साल बाद सरकार गिर गई.

14. ओली (जुलाई 2024-सितंबर 2025)

ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने और दावा किया कि अब स्थिरता लाएंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने हालात बिगाड़ दिए. इसके बाद ‘Gen Z आंदोलन’ ने देशभर को हिला दिया और हिंसक प्रदर्शनों के बीच उन्हें 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा.

यह भी पढ़ें: नेपाल में सोशल मीडिया से बैन हटा, पीएम ओली का इस्तीफा… फिर भी क्यों डटे हैं Gen-Z प्रोटेस्टर्स

क्यों बदलती रहती हैं नेपाल में सरकारें?

दल-बदल और गठबंधन राजनीति: नेपाल की संसद में कोई भी दल लंबे समय से स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाया. नतीजा यह हुआ कि सरकारें गठबंधन पर टिकीं और गठबंधन अक्सर आपसी अविश्वास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण टूटते रहे.

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा: नेपाल के बड़े नेता केपी शर्मा ओली, प्रचंड (पुष्पकमल दहल), शेरबहादुर देउबा कई बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं. इन नेताओं ने कई बार आपस में गठबंधन किया और कई बार तोड़ा. जनता के मुद्दे पीछे छूट गए, आगे रही सिर्फ कुर्सी की राजनीति.

संवैधानिक प्रयोग: नेपाल ने 2015 में नया संविधान लागू किया. इसका मकसद था देश को संघीय ढांचे में स्थिर करना. लेकिन संविधान की कई धाराएं अस्पष्ट रहीं. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों को लेकर विवाद बार-बार सामने आते रहे. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हस्तक्षेप कर सरकारें गिराईं या बहाल कीं.

बाहरी प्रभाव: नेपाल की राजनीति भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कोशिश में भी फंसी रही. कई बार सरकारें इस बाहरी खिंचतान में कमजोर पड़ीं. विदेशी दबाव भी आंतरिक राजनीति को अस्थिर करता रहा.

नेपाल में कुछ ऐसा था राजतंत्र का दौर

2008 से पहले नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) था. यानी दिखने में लोकतंत्र मौजूद था, लेकिन असली ताकत राजा के हाथों में रहती थी. राजा ही देश के सर्वोच्च शासक थे और उनके पास संसद भंग करने, प्रधानमंत्री बदलने और आपातकाल लागू करने की शक्ति थी.

दरअसल, नेपाल का आधुनिक राजनीतिक इतिहास असल में 1846 से शुरू होता है, जब जंग बहादुर राणा ने कोत हत्याकांड के बाद सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया. इसके साथ ही नेपाल पर राणा वंश का शासन स्थापित हो गया, जो पूरे 104 साल यानी 1951 तक चला. इस दौरान नेपाल में राजा तो मौजूद रहे, लेकिन वे महज औपचारिक और प्रतीकात्मक शख्सियत थे. असली ताकत राणा प्रधानमंत्रियों के हाथों में थी, जो वंशानुगत रूप से यह पद संभालते थे.

राजा की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं थी और जनता के पास न अधिकार थे और न ही लोकतंत्र की कोई व्यवस्था. इस दौर को नेपाल का तानाशाही काल कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में Gen Z प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न… निकाली विक्ट्री परेड, Photos

जब भारत की आजादी से प्रभावित हुआ नेपाल

1951 में हालात बदले. भारत की आज़ादी और विश्वभर में लोकतंत्र की उठती लहर से नेपाल भी प्रभावित हुआ. जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने राणा शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा. नतीजतन, राजा त्रिभुवन ने भारत की मदद से राणाओं को सत्ता से बेदखल कर दिया. इसके बाद नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई. राजा फिर से सक्रिय हुए और उन्हें राष्ट्रप्रमुख का दर्जा दिया गया.

1951 से 1960 तक नेपाल एक तरह से लोकतांत्रिक प्रयोग के दौर से गुज़रा. इस दौरान कई अस्थायी सरकारें बनीं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही. 1959 में देश का पहला संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें नेपाली कांग्रेस के नेता बी.पी. कोइराला भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने. यह नेपाल का पहला सच्चा लोकतांत्रिक अनुभव था और जनता ने उम्मीद की कि अब देश स्थिरता की ओर बढ़ेगा.

लेकिन यह लोकतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका. सिर्फ एक साल बाद 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी, बी.पी. कोइराला समेत तमाम नेताओं को जेल भेज दिया और पंचायती व्यवस्था लागू कर दी. इसके साथ ही नेपाल फिर से राजतंत्र की पकड़ में लौट आया और लोकतंत्र का पहला अध्याय अचानक खत्म हो गया. स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय संसद तक पंच (चुने हुए प्रतिनिधि) होते थे, लेकिन वे सभी राजा के प्रति जवाबदेह रहते थे. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी राजा की इच्छा से बनते और गिरते थे.

संवैधानिक राजतंत्र (1990–2008)

1990 के जनआंदोलन के बाद बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ और नेपाल संवैधानिक राजतंत्र बना. संविधान के मुताबिक, राजा देश के राष्ट्रप्रमुख रहे और उनके पास सेना का सर्वोच्च कमान व संसद भंग करने का अधिकार था. प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते थे, लेकिन उनका कार्यकाल और निर्णय अक्सर राजा की स्वीकृति पर निर्भर करता था. संसद कानून बनाने का काम करती थी, लेकिन असली शक्ति राजा के पास रहती थी.

माओवादी विद्रोह और दरबार का प्रभाव

1996 से माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया. प्रधानमंत्री बार-बार बदले, संसद भंग होती रही और सुरक्षा मामलों में राजा सीधे हस्तक्षेप करते रहे. 2001 में राजमहल हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता में आए और धीरे-धीरे प्रधानमंत्री व संसद को दरकिनार करके सीधा शासन करने लगे.

2005 का सीधा राजशासन

2005 में ज्ञानेन्द्र ने संसद भंग कर दी और पूरे देश पर सीधा राजशासन थोप दिया. उस समय सारे मंत्री उनके द्वारा नियुक्त होते थे और प्रधानमंत्री नाममात्र का पद था. सेना और प्रशासन सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे. यही तानाशाहीपूर्ण माहौल 2006 के जनआंदोलन-2 की वजह बना, जिसने 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया.

—- समाप्त —-

Source link